Символика русского парада, или как правители России стали главными завоевателями своей страны

SPEAR`S Russia дает урок истории, ведь иногда прошлое, исторический опыт и сюжет помогает ответить на важнейшие вопросы про настоящее. В этом номере Наталья Шастик рассказывает историю русских парадов как главной церемонии отечественной монархии.

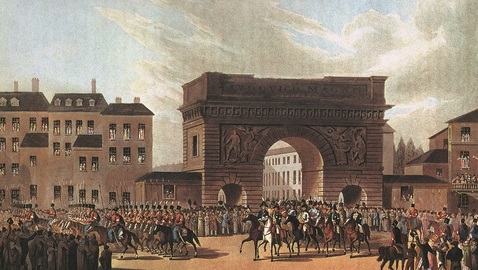

Парадам, которым мы отмечаем важнейшие национальные праздники, нас научили древние римляне. Эти марши – отголоски римского триумфа, торжественного въезда полководцев в города после великих побед. Неслучайно в той же Франции парад проводится 14 июля, в День взятия Бастилии, у подножия наполеоновской Триумфальной арки, прототипом которой была арка императора Тита в Риме.

Парад в России на 9 мая проходит у стен Московского Кремля, самой большой ренессансной крепости в мире, построенного, когда Русь осознала себя «Третьим Римом», последним на земле праведным царством. Эсхатологический посыл есть и в современном параде на 9 мая, который славит советский народ как единственного спасителя человечества от абсолютного зла фашизма. Но этот парад – еще и важнейший ритуал манифестации и легитимации власти в современной России. День победы – единственный праздник, не вызывающий в обществе споров и раскола. И власть, в этот день себя демонстрирующая, на время проведения шествия действительно как бы оказывается верховной и безусловной.

Однако символика парада в русской историко-политической традиции крайне неоднозначна. Милитаризованное шествие в России часто было совсем не про победы над внешним врагом, а про покорение своей собственной страны. Вот и сегодня, накануне принятия поправок к Конституции, парад нужен и именно с этой целью – продемонстрировать симоволическую мощь, заявить о своем превосходстве всем, кто с поправками не согласен.

Впрочем, не будем про настоящее. А обратимся к истории, которая иногда намного красноречивее рассказывает нам о том, что творится здесь и сейчас.

Предыстория: все символы пришли из Рима

Триумф был одной из символических основ римской цивилизации. Без кровопролитных войн, грандиозных побед, торжественных чествований императоров-полководцев не было бы Pax Romana – первого в истории глобального цивилизационного проекта, гарантирующего стабильность и процветание внутри единой империи. Без этого же «римского мира» не появилась бы и первая вселенская религия – христианство.

Победа Константина в гражданской войне против Максенция в 312 году ознаменовала первый триумф новой веры над язычеством. Став полноправным правителем империи, Константин сделал христианство государственной религией, и фигура императора-триумфатора оказалась ключевым для формирования образа Христа. Господь, восседающий во славе на небесном троне, принимающий дары и поклонения, – все это пришло в христианскую иконографию из римско-византийского императорского культа. А церемония въезда-триумфа дала визуальные и символические коды для ключевого библейского сюжета – Входа Господня в Иерусалим.

Так Pax Romana и после падения двух своих империй – Римской и Византийской – продрожал существовать в пространстве политических смыслов.

Немного про то, как у них: правитель-жених и город-невеста

В средние века торжественная церемония въезда правителя стала важнейшим элементом символического общения власти и подданных. Отголоски римского триумфа соединились в ней с христианской идеей прихода Мессии. Короли, правители рангом поменьше и епископы въезжали в города как спасители. Причем, в том числе и в буквальном смысле – вместе с их свитой туда возвращались и изгнанные преступники, которые таким образом получали прощение (современное право президентов на помилование – древнейшая традиция).

Въезд обязательно был пышной церемонией, и главное, что в ней на равных принимали участие обе стороны: и власть, и подданные. Средневековое сознание откровенно эротизировало вступление правителя в город, как, впрочем, и насильственное его взятие: овладевание населенным пунктом мыслилось как «священный брак». И конечно, всем хотелось, чтобы он заключался по любви. Этот сюжет был одним из центральным в тех ответных знаках приветствия, которые готовили горожане, – театрализованных предоставлениях, этаких tableaux vivantes («живых картинках»), разыгрывавшихся перед государевой свитой. В 1461 году вступавшего в Париж Людовика XI встречали пять роскошно одетых всадниц на лошадях в столь же пышном облачении. Каждая из них держала в руках свиток с именем добродетели, которую она представляла: «Мир», «Любовь», «Рассудительность», «Веселье», «Надежность». Из первых букв этих добродетелей складывалось слово Paris. Так горожане представляли королю его будущую «невесту» и требовали от «жениха» ей соответствовать.

Про нас: Рюрик здесь навсегда

В средневековой Руси взятие города тоже мыслилось как брак. Но верховная власть носила здесь принципиально иной характер и потому иначе выстраивала свои отношения с поданными. Ключевым моментом русской политический риторики был мотив иноземного, пришлого характера правителей. Легенда о призвании варягов не только не утратила свою актуальность в Московском царстве, но, напротив, стала его главным идеологическим постулатом. Когда Иван IV совершил свой знаменитый триумфальный проезд по городам после покорения Казани и Астрахани, первых нерусских территорий, он демонстрировал себя не просто как милосердного правителя-спасителя, но Нового Рюрика или даже Батыя, пришедшего на землю, чтобы ею овладеть и потом безраздельно владеть. Удивительно, но абсолютная власть московского царя никак не зиждилась на локальной традиции, у нее был источник за пределами своей страны. А разработанный митрополитом Макарием на основе поздневизантийских ритуалов чин русской коронации придавал этой иноземной власти откровенно сакральный характер. Неслучайно, главным символом русского самодержавия стала шапка Мономаха, по легенде подаренная византийским императором Константином Мономахом своему внуку древнерусскому князю Владимиру (эта шапка – одна из политических подделок средневековья).

Однако главным и самым безжалостным завоевателем русской земли суждено было стать царю, происходившему как раз из местного боярского рода, – Петру Алексеевичу Романову. И в этом удивительный парадокс русской истории. Символическое покорение своей страны Петр, этот царь-иноземец по собственному желанию, произвел в том числе посредством механического перенесения в русское символическое поле традиции римского триумфа-парада.

30 сентября 1696 года, празднуя победу над крымскими татарами под Азовом, Петр возвел в Москве триумфальную арку и торжествовал промаршиварол под ней со своей армией, облаченной в странную иностранную форму. Это была демонстрация военной мощи в чистом виде, акт устрашения. Лишенная какой-либо привязки к локальным ритуалам или ответных действий со стороны горожан, церемония парада-триумфа произвела на москвичей шокирующее впечатление. Она означала взятие не только Азова, но самой столицы, настоящую военную операцию против внутреннего московского врага. Триумфальный въезд императора в города стал при Петре главной репрезентацией власти, потеснив даже коронацию и традиционный крестный ход. Шапка Мономаха заменили на европейскую корону и мантию. Никогда еще символика власти в России не была столь чужеродной и иноземной. И именно такой она осталась до самого конца династии Романовых.

А триумф-парад стал с петровских времен важнейшим формой явления власти собственному народу. При императоре Павле, который претендовал на роль не только политического, но и религиозного лидера по примеру глав средневековых рыцарских орденов, милитаризованные шествия возвели в ранг сакральных церемонией. Именно через них Павел, одним махом перенесший в Россию прусские военные порядки, демонстрировал подданным новый образ иноземного господства.

Несмотря на краткость своего правления, Павел стал, по сути, основателем правящего дома, заложил основы консервативного династического правления, характерного для России в XIX веке, определил «лицо» и символику власти. И важную роль в ней начал играть военный мундир, хотя это было характерно не только для России – по всей Европе Наполеон возвысил образ полководца. Но русские монархи на полях сражений были посредственными воителями, свою доблесть и полководческий талант они демонстрировали на парадах. То есть истинной целью милитаризованных шествий оказывалось даже не празднование побед, а узаконивание петровско-павловского иноземно-завоевательного образа власти. И в рамках этой концепции главной ролью русского императора стало именно командование плац-парадом.

В советские годы милитаризованные шествия продолжали служить средством политических манипуляций. Известно, что Сталин парад на День победы отменил всего через три года после окончания Великой отечественной войны, сделав также 9 мая обычным рабочим днем. Говорят, так генсек, до конца дней носивший маршальскую форму, боролся с возможным ростом влияния своих генералов, прошедших войну. Парад на 9 мая возобновили только в 1965 году при Брежневе, когда верховная власть, пережившая сильнейший кризис самопрезентации, связанной с развенчанием сталинского культа личности, искала новые символические формы демонстрации своей мощи, новые скрепы.

Интересно, а может ли сегодня российская власть существовать без военного парада? Может ли отказаться от мотива завоевания в своей репрезентации и от победы, к которой уже не имеет прямого отношения?

Удачно слиться

Алексей Куприянов – о том, почему растет роль консультантов в структурировании сделок и какую добавленную ценность приносят своим клиентам инвестбанкиры.

Как потерять клиента

Виталий Дашин задумывается о том, к какому беспорядку может привести идеальный порядок, и вспоминает несколько историй из своей банковской карьеры в Швейцарии и Лихтенштейне.

Манипуляции на максималках в замыленной субъективной реальности

Руслан Юсуфов – об устройстве информационных пузырей, механике неравенства, могуществе технологических компаний, бесправии пользователей, культах будущего, конспирологических искажениях сознания, а также о важности самонаблюдения и надежде, которую искусственный интеллект и люди то дают, то отнимают друг у друга.

Состояние ума

Павел Бережной – о том, что такое mindset инвестора и какое значение он имеет на практике.

Удачно слиться

Алексей Куприянов – о том, почему растет роль консультантов в структурировании сделок и какую добавленную ценность приносят своим клиентам инвестбанкиры.

Как потерять клиента

Виталий Дашин задумывается о том, к какому беспорядку может привести идеальный порядок, и вспоминает несколько историй из своей банковской карьеры в Швейцарии и Лихтенштейне.

Манипуляции на максималках в замыленной субъективной реальности

Руслан Юсуфов – об устройстве информационных пузырей, механике неравенства, могуществе технологических компаний, бесправии пользователей, культах будущего, конспирологических искажениях сознания, а также о важности самонаблюдения и надежде, которую искусственный интеллект и люди то дают, то отнимают друг у друга.

Состояние ума

Павел Бережной – о том, что такое mindset инвестора и какое значение он имеет на практике.

Оставить комментарий